“所有人都是艺术家”,这句口号早已不只是电子产品的广告词,在图像处理技术的支持下,原先属于“艺术创作”范畴的种种,每个“一机在手”的普通人都可以去做了。但是张力奋教授有点不同。他是正经学过摄影的,扛着大镜头,在暗房里捻新拍完的胶卷,为一张拍得不成功的照片心疼,他都体验过。可是,当他发现手机的拍摄成像达到了相当高的水平,他立刻成了一个疯狂的手机摄影迷。

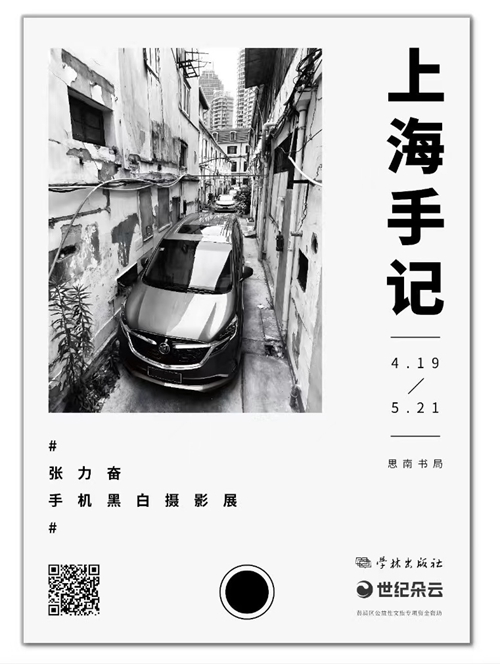

在思南书局办的这个手机摄影展,是他办过的第三次同类摄影展。小小的展厅里,展出四十多张黑白照片。房顶的瓦片,拆净了的旧屋,平凉路一户拆迁居民在搬家中一幅画,龙华殡仪馆走廊里的人群,幼儿园门口的接孩子大队,成都北路的“龙柱”,黄浦江上的运砂船……都是的的确确的“寻常”景观,但放大上墙以后,陌生化效应为它们引来了注视、思考和解读。

张力奋上一次的这类展览,主题是“2016年上海的最后一天”,他在那天拍了500多张照片,展出了50多张。他说:“我在回上海之后,用手机拍照一下子多了起来,因为我觉得,我对故土上海的记忆在迅速退化。” 一般人只是感叹两句上海“变化快”而已,而他一直在自觉地做着保存记忆的事情:一是拍手机照,二是收集有重大的见证意义的旧报纸。

他旅居、工作二十多年的英国,有着注重保存记忆的悠久传统,无论档案馆、博物馆、图书馆,各种高等学府、收藏机构,还是民间、社区和家庭。在张力奋看来,中国人在这方面的意识是比较弱的,“中国人的集体记忆,以及维护这种集体记忆的基础,都非常薄弱。”展厅中间的展柜里就摆放着几份张力奋收藏的上海旧报纸,每天更换。他积累的中外珍报与印刷藏品总共有近千件,它们都是十六世纪后印刷为王的年代的产物 。印刷品和瞬间成像的数码图像截然不同,却成为张力奋的两种“方法”。“我只关注和收藏中外新闻史上最重要的报刊,以及它所记载的重大历史事件。” 展柜中的三份报纸是《新民报》北平版,均为原件,记录了1949年5月“上海解放”。

第一财经:张教授是2016年从英国回到上海的后六年里就一直在复旦大学担任教授吧?老报纸是您从专业延伸出的爱好?

张力奋:我是复旦新闻学院的全职教授,我喜欢摄影,收集旧报纸,都跟我的记者职业、做新闻史研究有关,也是我关注所在:我们的记忆显然有太多的残缺。我26岁去英国,受过那里的教育后,才明白他们对自己历史的记录是多么详尽。我们往往觉得英国历史很长,实际上它的历史比中华文明短得多了,但为什么感觉长呢?就是因为他们收集的东西多,几乎什么东西都留存收藏。他们不但收集自己的东西,还收集全世界的东西。这些都成为记忆。

第一财经:确实,我们一说“大英什么什么”就感觉它囊括了一切似的那么的丰富,那么的无所不包。

张力奋:别人说我是“XX收藏家”,我对这个称谓比较谨慎,我不是什么收藏家。我只是用报纸纸本保存一些历史记忆。我的选择性很强,我只收集五百年来有重大影响力的老报纸,并且只选择它们记录的某个重大历史瞬间或事件。我希望我收集的东西能够凝聚历史。

第一财经:一百多年前,上海这边的纸媒好像特繁荣的样子,当时是不是不少人能靠给报纸写东西来养活自己?

张力奋:当时的望平街(即现在的汉口路)是中国报业的大本营,中国的舰队街。短短一条街,最兴旺时数十家大小报馆,彼此竞争。100年前,完全靠稿费养家的人应该不多。民国时期,有很多富有文艺复兴时期气质的知识人,精通一门,但又涉猎很多领域,能做学术研究,能画画,能写书法,科学家写科普文章,给报纸写文章是当时知识界的时尚,这样的知识人太多,鲁迅就是一例。他们给《申报》《大公报》《新闻报》等各式报章投稿,一般都是兼职、业余时间做。《申报》为鼓励他们撰稿,曾每月派人按时送稿酬上门,且不用签收,以示礼遇。当然写连载小说,做兼职就难,必须全职,写着写着,也都发家了。《申报》当时是第一大报,汉口号309号申报馆是中国新闻史第一家专门为报纸兴建的报馆,大多数报社都是租个民居,就在那里办报了。

第一财经:我看到您拍的相片里,有五六张平凉路拆迁社区的照片,您是跟那里的老宅和居民有什么亲属关系吗?

张力奋:不是的。那是2021年我带着14个复旦学生一起做的社会学田野考察,照片只是“副产品”。两年前,了解到平凉路有个百年社区即原十九棉厂宿舍即将拆迁,我把一门“都市、田野调查与记录” 的新课放在那里,用了半年时间,带学生记录了拆迁过程,搜集了历史档案,做了老居民口述史,还原了建筑、社区与居住空间的演变,最后形成了一部书,有三十万字,最近即将出版。

第一财经:怎样跟他们熟悉起来,让这些居民开口讲他们的故事呢?

张力奋:没有什么更好的办法,就是态度诚恳吧。我把所有的意图和盘脱出,全部告诉居民,一点点打消他们疑虑。这真是一件很困难的事情。面临拆迁,很多居民不理解为什么要关注这个弄堂、采访他们,有的说你一个教授跑过来做这个干什么,纯粹浪费时间,甚至责问这个研究项目的目的或动机。有的说:“这里现在都是破烂,乱七八糟,有什么好采访的?我们就希望早一天搬走。”

还有做口述史,常常会触痛他们心中某些伤心或痛苦的记忆。若他们回避这些,无法面对记忆,口述史的纪录价值就会大打折扣。我和学生们花了很多精力,在居委会与热心居民的支持下,完成了十五位老居民的口述史,他们在工房区的生命记录。

第一财经:那张家长等候在幼儿园门口接孩子的照片,您是怎么想到要拍的呢?

张力奋:那是我经常路过的一个幼儿园,那条路很宁静,但每天下午,接孩子放学的大人等在校门口,这在中国都市是极为常见的现象,中国现象。几乎每个幼儿园、每所小学甚至中学门口都这样。一方面,上海这样的城市是相当安全的,要比国外很多知名城市好得多。但是每天校门口外的家长又让我们内心产生不安全感。

我儿子在英国出生长大。10岁时,小学老师跟他们讲,如果不愿意父母接送,可以跟爸妈提出来。我儿子就跟我提了,我说那我尾随你几天。如果证明你走路安全,就不接送了。结果他第一天第二天都不错,第三天就忘乎所以,跑到马路上踢石子去了。我说你违反了约定,就不能独自走路上学。后来通过“考核”,还是允许他自己去学校了。

第一财经:确实有个对比,东方西方,说不上哪一方做得更对。

张力奋:我觉得中国父母的感受都是真实的:一方面安全感是真实的,另一方面不安全感也是真实的。人们担忧焦虑,难以放心,如果发生意外怎么办。于是校门口接孩子的人群就成了一个景观。一百年后,人们看到这个画面时,需要对他们做一些解释的。这是中国人曾经经历过的生活。

第一财经:有一张在龙华殡仪馆拍的照片,还有一张一根电线杆下一个男人抱着头的照片。

张力奋:两张照片都与殡仪馆有关。殡仪馆一般是很少入景的地方,也比较忌讳。悼念厅长廊那张,是2016年跨年那天拍的,在龙华殡仪馆。那个抱着头的男子,也在殡仪馆外边,虽然他的头埋着,见不到他脸上的表情,但他的肢体在告诉我们,他正在深度的痛苦中。很多人说我常看到别人看不到或忽视的东西,我说是的。我的影像常有种淡淡的感伤,我对这样的场景很敏感,会跟着它走。我喜欢自然主义的影像表达,关注社会中的普通人,比较底层的人,或者说一些正在挣扎的人。

第一财经:这些人所处的环境也让我觉得有忧伤感,比如平凉路那些场景。

张力奋:这次做田野考察,我就想做杨浦区。我在杨浦区长大,有记忆的情结。上海是中国工业第一重镇,而杨浦区是上海的首要产业支柱。过去多年,有关上海西区(特别是原法租界)的历史、人文与建筑记忆有很多整理与研究,但对杨浦的历史、社会与人文记忆是缺位的。杨浦不能只有工业记忆。上海从来是个多元城市,中西共存,华洋杂居,有很多面向,我们必须关注那些常被深埋、忽略的历史记忆。

展出的照片里,有一张是我外公的老宅。去年封控解除后,我去街拍,往东边走边看,走着走着突然发现要到公平路了,心里一紧,想起外公以前就住那里的弄堂里。我想去看看那个街面的老屋还在不在。结果发现还在,弄堂已被拆迁,铁门上了大锁。家境破落后,外公曾在底楼沿街开了一个烟纸店。因为铺面开了店,有了隔断。后门客堂间就几乎没了光线,仅靠天井漏下的暗光。小时候只记得外公家白天都开着灯的。还有通往三层楼阁楼的木扶梯,陡得不得了,小时候就喜欢爬这个楼梯,有冒险的感觉,很刺激。

第一财经:实际上无数环境,根本谈不上也不需要有什么“景观”,你只要置身其中,什么事都不做,都会有感受,我认为是在“存在”层面上的感受。但是现在的问题在于电子媒介为王,一切都转化为数据碎片,转化为“信息”,而人们无时无刻不在忙于接受所有这些东西。

张力奋:如果信息太多,我们忙于接受太多鱼龙混杂的东西,记忆的能力也会折损,使我们陷进了“短记忆”的病态,我们可能连上周的事情都记不住了。有时候,我们是主动选择遗忘。有时候明明发生了的事,我们却视若罔闻。现在的社交网络时代,大量无用信息,大量假信息、大量真假参半的信息,对我们认知的冲击很大。

第一财经:就是“后真相”。

张力奋:是的。“后真相”时代,一个特征就是“短记忆”。我一直认为记忆应该是长久的,越早的记忆越长久。但现在这种悠长的记忆变得很难了。在伦敦生活时我没有这么强的感觉,那么多博物馆、美术馆、档案馆、那么多图书馆,可以查找资料,让你找到历史的上下文,集体记忆的惯性,因此记忆难以太快消失。

回到上海之后,大概也因为离沪太久导致的饥渴吧,感觉这城市已不再熟悉,感到陌生。我突然发现,手机是我非常好的日记,我用街拍来记日记。当我看到某个东西却没时间细想时,就先把它摁下来。时间长了,手机就成了一个有效的记录工具。

现在“记录”的成本几乎低到零了。想起八十年代在复旦新闻系学摄影时,胶卷多么金贵,我们又如何节约,135胶卷,拍坏一张都很心疼。一卷三十六张,每次都动脑筋,希望能拍出三十七张来。装胶卷时小心一点,多出一张来,就会觉得赚了。到英国读书时,曾借专业暗房冲洗,还是很贵,很麻烦的,一卷三十六张,往往只有一张值得保留的。而到了手机时代,一切都变了。

现在拍摄成本这么低,可拍的东西又那么多,我觉得要对得起这个进步的技术。我现在的抓拍功底,比十年前就进步多了,完全是练出来的,适者生存。

第一财经:拍了这么多上海场景,可以说说这几年对这个城市的体会吗?

张力奋:上海是我第一故乡。回到沪上七年,我对上海的好感度多半是增加的。它是一个安全的城市,也比较有情趣有温情,日常生活也越来越方便,也比较舒适。唯一有些遗憾的地方,是这个世界级大都市提供的文化享受还落后于其他世界名城伦敦、纽约、巴黎。在伦敦花很少的钱,若开场前排个队,就可能听到柏林爱乐了。假如有一天,世界级的交响乐团组织国际巡演必到上海,上海的文化地位才算是起来了。

第一财经:也许亨利-卡迪埃·布松式的摄影是您想要看齐的?

张力奋:他是纪实摄影大师。我倒没有刻意学他,但是精神上我们是相通的。我会去拍有反差的东西,有张力的东西,人物在放松、自然的状态下,不刻意地去摆布什么。我希望场景中会有一丁点让你意料之外的东西,幽默的、新鲜的东西。有时我又是守株待兔型,为一个好画面、好光线可以等很久。有时就是几秒之差别,光线就不一样了。有时我错过了一个场景,我还会回到原地,去捕捉那个场景。