摄影对真实当下的捕捉与记录,比画家画笔下的绘图似乎更加“真实”,更加“靠近真相”。19世纪出现的摄影,依赖彼时昂贵的机器与设备,它出现在为数不多能够自由旅行并掌握技术的旅行者之手,与传统艺术家不同的是,这些摄影师不仅要掌握技艺技巧,还需要冒险精神,比如来到东南亚的摄影师们。

东南亚的历史,一度被这些摄影师塑造,由于掌握比绘画更先进的近代科技与技术,他们对真相的捕捉能力,似乎更具资格。然而事实真的如此吗?直到150年后今天,当我们追溯影像的记忆,穿过漫长的时间,才能发现,原来摄影也并非“真相”,摄影也是一种添加了人为设计与创造的表现形式,是一门与绘画相似的艺术。而摄影师们的视角,反映的正是彼时的世界观与认知方式。

《存活的图像:东南亚的摄影》展览现场 图: National Gallery Singapore

“相比艺术,摄影过于刻板,无法激发观者的想象力”,1853年英国皇家摄影协会的会议上,会员就摄影究竟算不算艺术争执不休。

在摄影技术刚出现的十九世纪早期,摄影尚属自然科学范畴,它的人文性与创造力的密码却包含在自身构词中:摄影的英文术语“Photography”首次出现在十九世纪三十年代,源自希腊语“光”(photos)与“绘制”(graphein)的结合,光是自然产物,“绘制”则出自摄影师之手。如果画家用画笔在画布上创作,那么摄影师就用光在时空中创作,摄影被逐步纳入美学表达媒介范畴,开始成为绘画之外的另一种视觉艺术表现形式,与绘画分庭抗礼。

人类早期的摄影只出现在为数不多的能自由旅行并掌握技术的旅行者之手。与传统艺术家不同的是,这些摄影师不仅要掌握技艺,还需冒险精神,比如来到东南亚的摄影师们。

《存活的图像:东南亚的摄影》展览现场

超越古迹的永恒

在摄影历史早期,这项技术更多被当作“记录仪”使用,属科学与技术范畴,与人类创造性和主观能动性关系不大。它是对现实捕风捉影式的抓取,不像艺术那样需要人为创造想象,因而,摄影也被当作工业化时代的技术,用作科学研究。摄影对现实的捕捉力和客观呈现力,极大满足了欧洲人对遥远未知的地理区域的深层好奇。

无名摄影师,《柬埔寨王子与他的三个同伴》,1887年,收藏:Mr & Mrs Lee Kip Lee

在遥远的东方大陆与海洋的交汇处,这片亚洲与太平洋间的半岛与群岛区域,是欧洲人15世纪就已到达并殖民300多年的地方。尽管时光漫长,但欧洲人对这片领域却一知半解、充满未知。相机,这个依靠光学与镜像原理,就可将时间里的“瞬间”与空间里的“遥远”定格为“永恒”的科学怪物,成为欧洲人遥控殖民地的新方式。

Francis Chit, 《曼谷王宫的欢迎仪式》,1890年,澳大利亚国立画廊 藏

当我在荷兰裔摄影师梯利•韦森伯恩(Thilly Weissenborn)的作品前停驻时,我看到摄影师在照片背后对“永恒”的隐秘欲望。这座建于15世纪满者伯夷时代的巴厘岛印度教神庙,隐藏在热带椰子树和鸡蛋花树从中,似莲花般向天空绽放,身穿纱笼裙的巴厘女人站在神庙最中央。神庙将15世纪印度婆罗门来到巴厘岛的历史凝固下来,而摄影师试图使用相机,将本已凝固的建筑,再次通过视觉凝固为恒久。

Thilly Weissenborn, Sangsit Tempel, 1920s-1930s

这不是荷属东印度群岛的摄影师第一次将镜头对准东南亚的历史古迹,拍摄古代史迹和人类遗产,是摄影技术到达东南亚后的首要任务。

G.R. Lambert & Co, 《寺庙远眺》展览现场,1887-1888,收藏:Mr & Mrs Lee Kip Lee

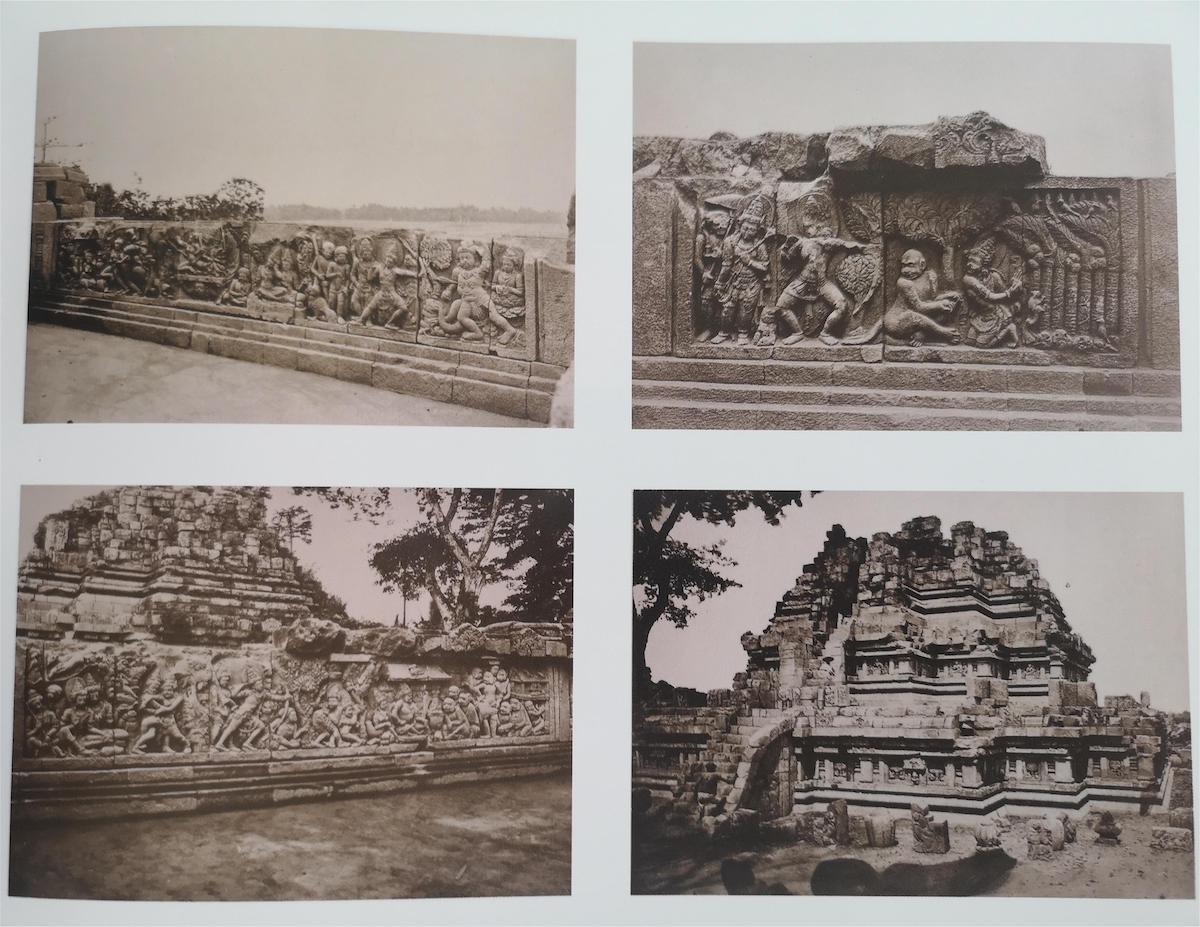

1893年,在爪哇宫廷摄影师卡西安•西法斯(Kassian Cephas)的陪同下,荷兰学者伊萨克•格罗曼博士(Dr. Isaac Groneman)来到日惹附近的普兰巴南古迹,它的历史更加悠久,是公元850年建造的荷属东印度群岛最大印度教建筑,供奉印度教三位主神湿婆、毗湿奴和梵天,分别象征毁灭、秩序与创造,伊萨克•格罗曼对这些古迹进行了详实拍摄。

卡西安•西法斯,《中爪哇的普兰巴南古迹》,1893年,新加坡国家博物馆 藏

荷兰摄影师为何对亚洲古迹如此珍视?今天,当我回望这些对文明古迹进行定格的作品,不禁思考西方人用相机这个捕捉永恒的机器,对久经时间考验的古迹进行二次捕捉封存,究竟动机为何?或许西方探险者已冥冥中感知到,即使是文明古迹,也并非永恒,东方佛教有“无常”说,摄影作为工业化象征物,用以对抗东方式无常,在永恒之上封存永恒。千年古迹尚不能免于无常,殖民统治也无非幻梦一场。

鲁道夫•贾格斯帕彻,《泰国黎明寺》,1886-1888年,新加坡国家博物馆 藏

种植园、近代工业与殖民经济

对永恒的求而不得,是摄影师按下快门、捕捉时空的原动力。一切看似尽在掌握,又处处转瞬即逝。对古迹的无常尚且焦灼,对白驹过隙的当下的则愈要极力捕捉:马来村落、南洋折衷主义建筑、基督教堂、骑楼商业街、港口渡轮、码头航运,以及睡莲池塘、热带雨林、爪哇火山,与十九世纪后半期的自然主义摄影(Naturalistic)相似,这些照片仿若风景画。如果关于东方的绘画有太多东方主义式自我陶醉,那么相机则足够客观,告诉观者“东方就是这样”。

G.R. Lambert & Co, 《遥望天猛公村落》,1870s,新加坡国家博物馆 藏

人们以为摄影是呈现客观事实的工具,这授予摄影一种崇高的合法性,让摄影师比画家更有资格接近真相。

鲁道夫•贾格斯帕彻,《新加坡的马来工匠》,1886-1888年,新加坡国家博物馆 藏

但150年后今天,穿过漫长时间,我发现纵使摄影也并非“真相”,它是一种添加了人为设计的表现形式,是一门与绘画相似的艺术。摄影师视角是彼时的世界观与认知,只是比绘画更具有科技感的一种创造而已,摄影师虽不能直接用画笔绘画,却可以选择看什么,不看什么,记录什么,忘却什么。

克林贝格照相馆,《西爪哇的街头厨房》,1912-1919年,新加坡国立美术馆 藏

殖民地摄影师对所处时代的兴奋捕捉,是对掌控感的洋洋得意,又是对权力稍纵即逝的惶惶不安。在19世纪末的摄影里,可以看到摄影师对殖民地经济的呈现,以及一丝得意。他们拍下大量种植园经济照片,这是殖民地供养宗主国的方式。咖啡种植园与菠萝种植园内的耕种,是殖民地对宗主国的输血与反哺,尽管咖啡与菠萝并非土著人的消费品,水稻才更符合他们胃口。

G.R. Lambert & Co, 《咖啡种植园》,1890年,新加坡国家博物馆 藏

土著人并未从这些作物中发现价值,却不自觉地卷入欧洲人设计的帝国主义经济链条中。当马来地主在菠萝种植园与农民讨价还价时,或许并不知晓在他背后的西方摄影师镜头里,这只是殖民地经济的一环,终将融入全球贸易的漩涡中。

G.R. Lambert & Co, 《菠萝种植园》,1890年,新加坡国家博物馆 藏

当西洋面孔出现在热带种植园内,殖民地经济结构愈加显现,乃至带着炫耀。1886年,奥地利人鲁道夫•贾格斯帕彻(Rudolf Jagerspacher)来到新加坡,加入兰伯特摄影工作室(G.R. Lambert & Company)。带着对亚洲热带雨林的浓厚兴趣,他来到椰子树环绕的雨林中,在一座充满异域风情的吊脚茅草屋前,长工头戴蓑笠、骨瘦如柴,孩童肤色暗淡,埋没在雨林深沉的色泽内,与之鲜明对比的, 是两位白得发光的欧洲殖民者,他们显然不是茅草屋的主人,可身姿与架势却让人明白,谁才是权力的上位者。他们身着全套白色礼服,头戴礼帽,翘起的腿和拐杖做足了“主子”(Master)架势,与茅草屋真正的主人、亚洲苦力们有天壤之别。

鲁道夫•贾格斯帕彻,《丛林草屋的人们》,1886-1888年,新加坡国家博物馆 藏

白色礼服是19世纪殖民者十分崇尚的装扮。我在另一幅摄于19世纪末的照片上,看到机械密布的工厂深处,一个浑身洁白的欧洲人自信地倚着楼梯站立,即使他的站位绝非今天流行的“C位”,却依然能够感受到谁是照片绝对的主角。

克林贝格照相馆,《制糖厂房内》,1912-1919年,新加坡国立美术馆 藏

东南亚潮湿溽热,这些来自寒冷欧洲大陆的人却拒绝学当地人那样穿短袖短裤。东南亚是彩色的,五颜六色的蜡染纺织、彩色的图腾、色彩斑斓的热带花卉与水果,从未打动殖民者坚实的心,一尘不染的白色将他们与土著区分开,用代表高洁的白色彰显阶级。

G.R. Lambert & Co, 《欧式别墅》,19世纪末-20世纪初,新加坡国家博物馆 藏

这让今天的观者学习到一个新道理:拍照若想显示存在感,不必站C位。在以工厂怪物、巨大扇形铁树为C位的照片里,浑身洁白的殖民者只需站在画面最深处或最偏角,就能轻易彰显最高存在感。

G.R. Lambert & Co, 《新加坡水果》,1890年,新加坡国家博物馆 藏

摄影师不止捕捉客观,也充满想象力。兰伯特摄影工作室(G.R. Lambert & Company)的其他作品已向绘画中的印象派和静物写生靠拢,隐约可见对艺术摄影的早期探索。

Thilly Weissenborn, Paddi-Snijden, 1920s-1930s

而梯利•韦森伯恩的《割水稻》(Paddi-Snijden)没有鲁道夫的殖民主义阶级观,视角更为平等,画面也更为静谧优美。农忙时节的巴厘岛妇女头戴蓑笠,远近不一地安静收割水稻——这种真正满足亚洲的味蕾的植物,而非卷入世界资本主义的经济作物。

旅拍的雏形:明信片与民族志

真正让东南亚摄影作为一门艺术发展的,是东方游历的盛行。1862年,法国博物学家亨利•穆奥(Henri Mouhot)的纪行文学作品《暹罗柬埔寨老挝诸王国旅行记》在巴黎出版,世人第一次得知在遥远的中南半岛原始森林中,隐藏着宏伟惊人的吴哥窟遗迹。1890年,作家娜丽•布莱(Nellie Bly)为《纽约世界报》撰写的游记《环游世界72天》出版,她穿越苏伊士运河抵达亚洲,走过锡兰、海峡殖民地、香港和日本,满足了迈向帝国主义的欧洲人的梦幻想象:去东南亚来一场远足,所到之处刻下“到此一游”的印记。

鲁道夫•贾格斯帕彻,《穿和服的日本女人》,1886-1888年,新加坡国家博物馆 藏

显然,用油画记录旅行并不现实,摄影提供了更为即时的手段:把照片制作成明信片,将一段远方的瞬间邮寄到世界各地,超越时空限制。

《存活的图像:东南亚的摄影》展览现场

为照片上色是生产明信片的关键环节,缅甸仰光的阿胡贾(D.A. Ahuja)照相馆深知此道。这里生产的明信片呈现了曼德勒的佛教僧侣、上缅甸的丛林部落、缅甸宫廷女性和贵族,彩色照片更具视觉冲击力。

D.A. Ahuja,《缅甸女子》,二十世纪初,新加坡国家博物馆 藏

若仔细探索明信片背后的故事,会发现更加微妙的殖民地间的错综复杂。1824-1937年,缅甸与英属印度合并,成为印度的一部分。缅甸传奇摄影师阿胡贾其实是位印度人,1885年来自英属缅甸的旁遮普,也有说法是现巴基斯坦境内的信德地区(Sindh)。他深知来东方旅行的西方游客口味,捕捉了大量反应缅甸民俗风物的图像,例如骑大象、原始部落、僧侣法事等,极具东方猎奇感。

Pha Khamfan Silasangvara,私人相册,1920年代,佛教摄影档案馆 藏 琅勃拉邦,老挝

19世纪的东南亚摄影也是人类学研究样本。法国摄影师艾米尔•基瑟尔(Emile Gsell)1866年来到越南西贡,成为当地首位商业摄影师,拍摄了以越南人为标本的民族志:身着长袍的中年男性、缠头巾的老者、盘发的女性、拿扇子的官员、吸烟的贵族、端盘的奴仆。

Emile Gsell,《越南肖像》,1866年

荷属东印度的摄影师更具人类学视角,甚至将当地人作为进化生物来钻研。1889年,在苏门答腊岛棉兰定居的德国摄影师卡尔•约瑟夫•克莱因格罗斯(C.J.Kleingrothe)对苏门答腊虎进行拍摄,也对苏门答腊的穆斯林女性、孟加拉门卫、泰米尔女人、马来长老进行肖像摄影,并把这些人物照片围绕在猛虎身边,与动物难以区分。

C.J.Kleingrothe,《人物肖像》,20世纪初,国家国家博物馆 藏

这些人类学摄影档案也让现代人认识到荷属东印度的高度“全球化”。尽管是荷兰殖民地,却集结了欧洲各地的定居者,德国、奥地利和法国人纷至沓来。克林贝格(Kleynenberg & Co)就是法国人让•德曼尼(Jean Demmeni)在苏门答腊巴东班让(Padang Panjang)开设的摄影棚。1912-1919年拍的《开凿爪哇铜器》(Het Ciseleeren van koperen vazen Java),对爪哇手工业的写生颇具油画效果,身着峇迪纱笼和头巾的爪哇少年,精心打磨铜器,优雅品茶,教养良好,不紧不慢,区别于欧洲人眼中“野蛮土著”。

克林贝格照相馆,《开凿爪哇铜器》,1912-1919年,新加坡国立美术馆 藏

摄影师对爪哇民族服饰的观察也非常细致,即使隔着黑白图像,今天的人们也能透过照片想象爪哇贵族服饰的缤纷多彩和金器珠宝的繁复精致。

Thilly Weissenborn, Goesti-Bagoes met vrouw en Dochter, 1920s-1930s

宫廷肖像:殖民结构下的王权

作为19世纪末-20世纪初的先进技术,摄影只为极少数权力阶层掌握,镜头下的影像是权力视角下的选择性现实,而能够进入肖像摄影的主角们,首当其冲的是掌握权力的皇室。

Robert Lenz,《拉玛五世访问新加坡》,1896年,收藏:Mr & Mrs Lee Kip Lee

美术馆墙上挂着成群的东南亚本土皇室肖像,他们无疑富有而奢华,与人类学作品下那些被动的人物不同,但仍免不了怪异。东南亚摄影兴起的时代,也是欧洲列强掌握至高权力的时代,这些表面奢华的本土王权,背后是权力的失控,乃至是存活的苟延残喘。

Living Pictures: photography in Southeast Asia @ National Gallery Singapore

除了雍容华贵的表面外,这些皇室难以令观者感受王权的光芒。在100多年后的今天回望整个历史大局,人们深知彼时的东南亚,真正掌握权力的人是谁。

《存活的图像:东南亚的摄影》展览现场

或许,中国文化背景与古老的“中央帝国”情结限制了我的世界观。在天朝上国看来,东南亚王国是进贡的附属国,没有太多权力;到了19世纪,掌权者换成了英国、荷兰、法国、美国,亚洲王权同样失语。

无论是中国视角下属国的微弱,还是西方列强下的失语,东南亚王权兼具东方传统与西化生活方式,让亚洲政治权力呈现戏剧化的别样风景。少了威严,多了活泼,少了刻板,多了浪漫。

回看暹罗王室肖像,确实赏心悦目。拉玛国王身着用泰丝制作的昂贵服饰,室内陈列的却是罗马式柱廊和爱德华式桌椅。

摄影师不明,《朱拉隆功国王的孩子们》,1890s,收藏:Mr & Mrs Lee Kip Lee

摄影师不明,《朱拉隆功国王的孩子们》,1890s,收藏:Mr & Mrs Lee Kip Lee

朱拉隆功的王子们在宫廷内悠闲地跟着家庭教师学外语,或在室外泳池嬉戏。公主们头戴蝴蝶结,穿着泡泡袖、荷叶边与蕾丝上衣,充满梦幻。摆弄摄影机的王子们,尽显有闲阶级的高级品味,相机在当时的稀有程度,也许相当于今天的私人飞机或游艇吧。

摄影师不明,《朱拉隆功国王的孩子们》,1890s,收藏:Mr & Mrs Lee Kip Lee

就像英属印度的拉贾们(Raja)一般,东南亚的王室除了奢华生活外,并无真正的政治权力,索性专注于艺术追求,作为失权者的妥协与逃避,而这种心态,在英属海峡殖民地则迎来了积极转变。尽管这里没有王室,却也存在类似王室的阶级,海峡华人这个混血的外来人种成了这里的贵族。

Cedric Wirth F.A.A.,《土生华人伉俪》,1910s,新加坡土生华人博物馆 藏

比起中南半岛的王室们,海峡华人(Peranakan)显然更加实用主义,面对殖民者权力,纵使谈不上向往,但他们绝不抗拒,懂得如何娴熟利用,在权力的空隙下寻找最有利于自身的空间。与殖民地统治者一般,他们全身白色服装,与殖民地官员一致。

Lie Yauw Ming,《土生华人家庭肖像》,1930s,新加坡土生华人博物馆 藏

这种主动迎合反应在新加坡李氏兄弟摄影工作室(Lee Brothers Studio)的照片上,这家照相馆专为新加坡上层社会拍摄家庭照,留下了20世纪初新加坡的移民社会图像。

一组女子定妆照引人注目,摄影师采用镜中镜的方式,人物背对镜头,对着梳妆镜打扮,镜中人像投射到身后的镜头上,正面形象与侧面身材在相片中立体呈现。身着晚礼服、头戴发饰的欧亚混血女子,宛若欧洲宫廷公主。

Lee Brothers Studio,《女士定妆照》,1920s,新加坡国家档案馆 藏

时髦的华裔年轻女子更为大胆活泼,穿着飞来波(Flapper)爵士礼服,梳着波波头,仿若《了不起的盖茨比》里的派对女郎。

Lee Brothers Studio,《照镜子的女性》,1920s,新加坡国家档案馆 藏

与王室相比,这些海峡华人似乎更加游刃有余,在殖民时代更加从容自洽。无论是被动顺应,还是主动迎合,这种态度顺应了那个时代,但也不会持续太久。

Yong Fong Studio,《土生华人女性》,1910s,新加坡土生华人博物馆 藏

十九世纪至二十世纪中叶,是殖民者在东南亚统治的后期,也是工业化与帝国主义全球化的时代,东南亚在这个过程中逐步被唤醒,并于二十世纪中叶走上民族自决、国家独立的抗争之路。在独立到来前的一个多世纪,摄影这个全新的技术发明,为东南亚在真实与幻想、现实与浪漫之间,找到一条融和式的折衷主义(Eclecticism)道路,并通往那并不遥远的、艺术觉醒的前方。

《存活的图像:东南亚的摄影》(Living Pictures: Photography in Southeast Asia)由新加坡国家美术馆呈现,追溯东南亚150年的摄影史诗。从19世纪的殖民地档案,殖民地精英阶级的家庭肖像,到民族独立后东南亚的现实主义场景,20世纪70年代的影像实验,再到消费主义与数码科技的当下对影像的全新想象,记录了东南亚的精巧与粗鄙,平静与暴戾,集体与身份再建构。展览至2023年8月20日。