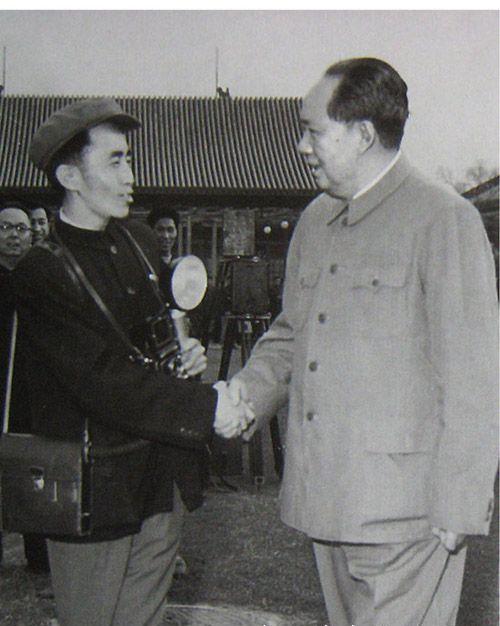

2015年3月9日,著名摄影家吕厚民去世,留下大量新中国第一代领导人的珍贵照片,他不仅记录了领导人会见、握手的照片,也拍摄了大量领导人的生活照,使得民众得以看到不一样的伟人形象。吕厚民曾担任毛泽东专职摄影师,有机会近距离跟随领袖,亲历了许多重要的历史时刻。像他这样的专门为领导拍照的摄影师被称为“红墙摄影师”,他们的照片成为了展示领导人形象的重要载体,也是历史的忠实记录者。

徐肖冰、侯波夫妇:一同拍摄开国大典

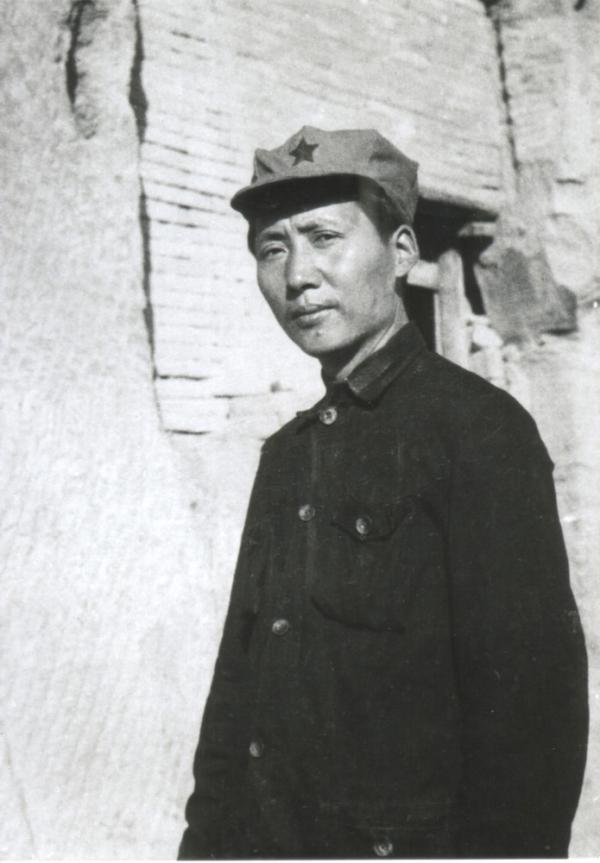

1938年,徐肖冰离开国民党的电影机构,成为了延安电影团的一员。同年,侯波也来到了延安,并于1942年与徐肖冰结婚。徐肖冰开始教侯波拍照,经过多年的学习,侯波成为了一名出色的摄影师。

1949年,徐肖冰夫妇两人一同登上天安门,拍摄开国大典,记录了这一激动人心的时刻。

1951年,侯波被调往中南海摄影科,成为第一位领导人的专职摄影师,她吃住在中南海,在电话前随时待命,跟随领导人进行拍摄。

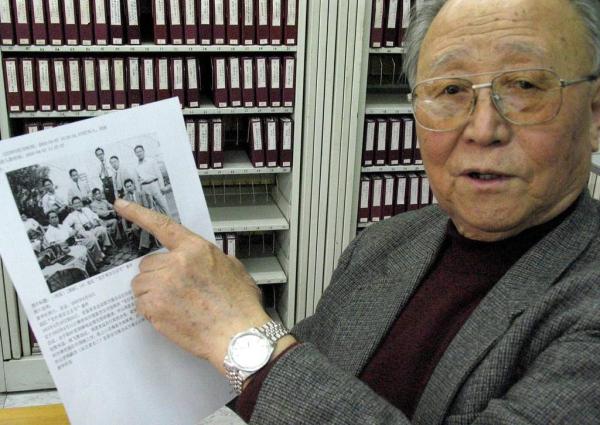

“文革”中,因担任新影厂的副厂长,徐肖冰被定为走资派。1969年,周恩来在视察时亲自证明了徐肖冰的八路军身份,他得以平反。而侯波进入了新华社的五七干校,先后担任新华社的胶片漂水工和图书管理员,1983年,她以图书管理员的身份从新华社退休,夫妻俩一直住在中央新影的家属楼里,将积蓄用来在世界各地举办展览,将中国领导人生活、工作的影像向世界展示。

吕厚民:为毛泽东留下更多的生活照

侯波成为主席的专职摄影后,曾在东北电影制片厂与她共事的吕厚民也十分向往得到拍摄主席的机会。1950年,他被调往中南海摄影科,成为了拍摄、整理资料的专员。

1953年,在中南海召开的中央人民政府第24次会议上,会议结束时,周恩来没有立刻离开会场,而是拿着文件来到毛主席身边,毛主席察觉后立马站起来,两人肩并肩站在一起,神态自然而亲密。凭着职业敏感,吕厚民及时抓拍了这一画面。

为毛泽东留下更多的生活照,是吕厚民当时特别留意的事情。1953年,毛主席和李敏、李纳、毛远新在溜冰场上。主席对儿女的关心,吕厚民都看在眼里,无论如何他都要把这一切记录下来。这样的场景中,毛泽东不是作为一名国家领导人,而是作为儿女的父亲。

1964年,吕厚民被调往新华社江苏分社工作。1966年,红卫兵闯进他家,称他是“毛主席身边的定时炸弹”,开始接受无休止的批斗。1973年,他写信并托人转交给毛泽东,离开下放的江苏兴化,前往新华社江西分社继续摄影记者的工作。2014年,吕厚民作为摄影界的唯一代表,参加了习近平主席主持的文艺座谈会。徐肖冰曾评价他说:“吕厚民先生反应敏锐,善于捕捉住关键的瞬间,使拍摄的作品显得真实、自然。他的作品构图简洁,用光讲究,给人以赏心悦目的感受。”

钱嗣杰:从来都不敢对主席“摆拍”

1964年,钱嗣杰从非洲回国,接替吕厚民成为了毛泽东的专职摄影师。

钱嗣杰参军后,中央指示要用笔和相机记录战争,他开始学习摄影。他先后任东北画报、东北人民解放军第六纵队、第四野战军第四十军摄影记者。钱嗣杰跟随部队,转战东北、华北,参加了辽沈战役和平津战役。1951年至1953年,钱嗣杰成为报道朝鲜停战谈判中外记者代表团中唯一的摄影记者。

2009年接受新华社采访时,钱嗣杰讲述了他最喜欢的两张照片的故事。

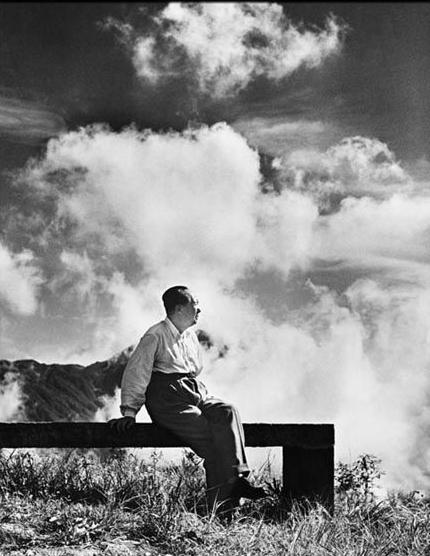

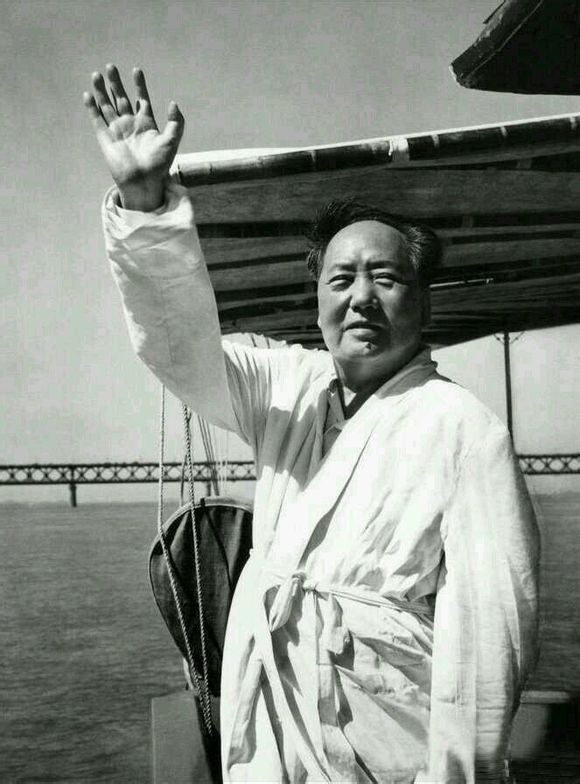

“毛主席畅游长江,向大家挥手致意那张我比较喜欢,而且主席本人也很喜欢。那是一张富有象征意义的照片。”钱嗣杰说。很快,“跟着毛主席在大风大浪中前进”就成为家喻户晓的一个口号。

“主席本来在天安门城楼上,不知道怎么回事,突然扭头就从城楼上下来到了金水桥那儿一站,下面都是观众。大家就说主席怎么下来了,这时服务员想给主席搬个椅子,让他坐在桥上。主席拒绝了,席地而坐,老百姓一下子都涌了上来。那张照片就叫“主席金水桥席地而坐,和首都观众共赏节日烟火。”钱嗣杰说。

钱嗣杰曾为毛泽东、周恩来、邓小平三位领导人不少照片,谈起拍摄领导人的感受,他说:“虽然我跟在毛主席身边好几年,但是,我从来都不敢对主席‘摆拍’。主席有一种威严,那时候相机还是胶片的,一个动作最多也就两三张,只能是摄影记者自己找角度,想办法。周总理不同,他比较随意,而且对记者很熟悉,知道记者需要什么。记者们都把他看作长辈,就像是单位的领导一样,和他商量稿子这么写行不行,照片哪张比较好等等。在大家眼里,最好拍的也是总理,他长得帅气,又有风度,不管笑不笑,气质都很好。有时候我也敢对他说‘总理,再过那边一点儿’,通常他都会照顾记者,尽可能满足大家的需求。”

1955年,钱嗣杰随团拍摄万隆会议,当时不少国家都向周总理提出要和中国建交。总理的活动一场接一场。钱嗣杰也马不停蹄,整整五天五夜没睡觉。上午拍会场,中午就赶紧冲洗,冲洗完了下午再跟着,晚上继续忙。冲洗完胶卷,有时候胶卷干不了,就得拿着电扇在那儿来回吹。

1969年,钱嗣杰被怀疑是“五•一六分子”,停止了在领导人身边的工作,三个月后调查结果确认他没有政治问题,但是他没有再回中南海工作,1971年,他成为中国第一批驻联合国的记者。

在采访中,钱嗣杰谈起数码摄影时代:“作为一名老摄影记者,最欣喜的事情莫过于看到摄影记者队伍的壮大。从过去图片的不被重视到如今的图文并茂,从落后的摄影器材到现在的人人都会使的小数码相机,摄影和人们的生活也是越来越贴近了。”

杜修贤:周恩来是我的救命恩人

杜修贤是最后一位“红墙摄影师”

1940年,14岁的杜修贤来到了延安,第一次看到了照相机。1959年,在新华社北京分社摄影组工作的杜修贤被调入中南海担任领导人专职摄影师,当时侯波负责拍摄毛主席,杜修贤负责拍摄总理的活动,1961年接任侯波摄影组组长职务。

杜修贤拍摄的七千人大会上,领导人会后商讨的照片。

1962年,七千人大会上,等待了三天的杜修贤终于拍到了一张领导人的集体照片。随后,这张照片经过拼版加工后成为宣传画,去掉了原照片中的彭真,加上了朱德。

1966年,跟随国家主席刘少奇出访东南亚,结束回京后,北京局势已发生巨大变化,杜修贤被新华社隔离审查。6月,他被戴上了特务间谍的“帽子”,照相机被指安有窃听器,随后他被撤职,转到新华社摄影车间当了一名定影工人。1968年被下放到新疆铁列克提。

1970年,周恩来要出访朝鲜,当看到出访人员的名单上没有杜修贤的名字时才知道杜修贤还在新疆。于是,一封加急电报命杜修贤立即回京。杜修贤坐上回京的火车不久,苏联的坦克突袭了铁列克提的巡逻队,一同下放的记者不少罹难,而他因为这封加急电报幸免于难,因此他将周恩来视作自己的救命恩人。而此时,侯波被下放通州改造,吕厚民被下放江苏,钱嗣杰正被调查,他成了毛泽东和周恩来的唯一“御用”摄影师。

1976年10月24日,华国锋登上天安门城楼宣告“十年内乱”的终结,第二天,杜修贤因为拍照时不突出华主席,卖身投靠“四人帮”,开始了长达四年的政治审查,结束审查后,他远离了政治,成为了中国图片社的副总经理。

1961年之前,中南海摄影科的摄影师不承担发稿任务,所拍摄到的照片全部上缴做资料保存。

杜修贤离开后,中南海不再设领导人专职摄影师。从开国大典到“文革”动乱,“红墙摄影师”所留下的大量照片中,有的已经公布,有的照片在发表时经过改动,有的照片则至今留在档案袋里,他们为领导人留下的影像成为了中国政治中的珍贵见证。